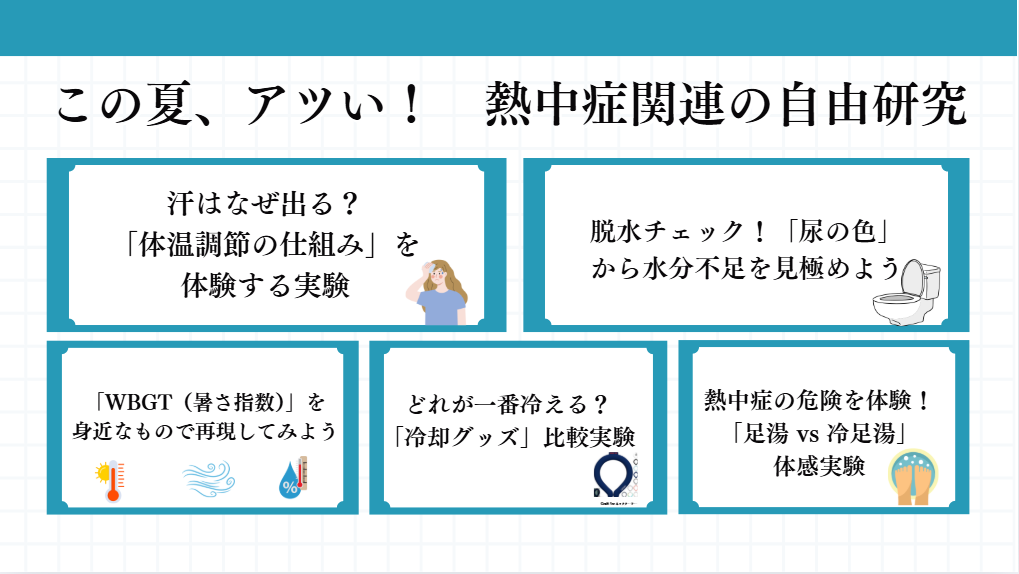

【自由研究にも最適】熱中症搬送小中学生向け『熱中症の仕組みと対策』を学べる実験アイデア5選

ニュースでは熱中症で搬送された子どもたちの数が報じられ、保護者や学校関係者にとっても他人ごとではありません。ところが、熱中症のメカニズムや予防方法を体系的に学ぶ機会は意外と少ないのが現実です。そこで今回は、小中学生でも取り組める「熱中症の仕組みと対策」をテーマにした自由研究向けの実験アイデアを5つご紹介します。家庭や学校で簡単に取り組める内容なので、自由研究だけでなく、熱中症予防の教育にも最適です。

汗はなぜ出る?「体温調節の仕組み」を体験する実験

目的: 体温が上がると汗が出る理由とその働きを知る

材料: ペットボトル、ぬるま湯(40℃以下)、霧吹き、水温計

やり方:

- ペットボトルにぬるま湯を入れ、外側に霧吹きで水をかける

- 時間経過とともに温度変化を記録し、冷却効果を観察

学びのポイント:

汗が蒸発する際の「気化熱」により体温が下がる仕組みを模擬体験。ぬるま湯の取り扱いには必ず大人の監督が必要です。

脱水チェック!「尿の色」から水分不足を見極めよう

目的: 脱水症状の目安となる尿の色を再現し、体調管理への関心を高める

材料: 食紅(黄色・茶色)、水、透明なコップ3つ

やり方:

- 水に食紅を加えて、薄い黄色~茶色の色水を作成

- 色の濃淡をもとに、水分摂取の状態を視覚化

- 実際のトイレでの観察と比較し、記録にまとめる

学びのポイント:

厚生労働省資料でも紹介されている「尿の色」は脱水の重要なサイン。日常的に自分の体調を確認する習慣につながります。

「WBGT(暑さ指数)」を身近なもので再現してみよう

目的: 暑さ指数の概念を理解し、危険な暑さの予測を学ぶ

材料: 温度計、湿度計、黒い布、ストップウォッチ

やり方:

- 各計測器を日なた・日陰・黒い布の上に設置し5分ごとに記録

- 温度と湿度の差を観察し、「熱のこもり方」を体感する

⚠ 注意事項:

本実験は「WBGTの考え方を理解する」教育的な目的のための簡易実験です。正確なWBGT値の測定には黒球温度計・自然湿球温度計などの専用機器が必要であることを明記してください。

学びのポイント:

WBGTは単なる温度ではなく、湿度や輻射熱を含む指標。環境省の公式サイトでも警戒アラートが出される重要なデータです。

どれが一番冷える?「冷却グッズ」比較実験

目的: 市販されている冷却グッズの効果を比較し、実用性を検証する

材料: 冷却シート、保冷剤、氷水、温度計、ペットボトル(同量のぬるま湯入り)

やり方:

- 各冷却グッズを巻きつけて一定時間放置し、温度変化を記録

- 結果をグラフ化して比較する

学びのポイント:

視覚的に「どれが最も冷却効果があるか」を確認。日常で使うグッズの選択にも役立ちます。

熱中症の危険を体験!「足湯 vs 冷足湯」体感実験

目的: 足の冷却による体感温度変化と安全な熱中症対策法を学ぶ

材料: バケツ2つ、ぬるま湯(40℃未満)、氷水、ストップウォッチ

やり方:

- 両足を交互にぬるま湯と冷水に浸けて気分や身体の変化を記録

- 保護者の立ち会いのもと、安全に実施する

学びのポイント:

足の冷却は実用的な体温調整法。最近の研究では、足の裏・手のひら・頬など「AVA血管」が多い部位の冷却が効果的であることがわかっています(参考:セーフティライフサポート・お茶の水内科クリニック)。

体験から学ぶ!熱中症ゼロを目指す夏の自由研究

熱中症対策は「知ること」から始まります。今回ご紹介した実験はすべて、科学的な理解を深めながら、自分や家族を守る力を育むものばかりです。自由研究として取り組むことで、夏の健康管理に役立つ知識と行動力が自然と身につくでしょう。実験を行う際は、必ず大人の見守りのもと、安全対策を徹底してください。体験を通じて「熱中症ゼロ」を目指す夏にしましょう。