WBGTとは?熱中症対策に欠かせない“暑さ指数”の基本と現場での活用法

「WBGTが高い日は注意」とは聞くものの、実際にどの数値でどんな行動をとればよいのか―そんな疑問を抱えたまま現場判断をしていませんか?

WBGT(暑さ指数)は、気温だけでなく湿度や輻射熱も加味して“体への負荷”を可視化する指標。つまり、感覚では測れないリスクを、数値で明確に判断できるツールです。

本記事では、WBGTの基本的な仕組みから、実際に現場でどのように測り、どう活かせばいいのかまでを、安全衛生管理者の視点でわかりやすく解説します。

WBGTとは?──暑さを“体に与える負荷”で捉える指標

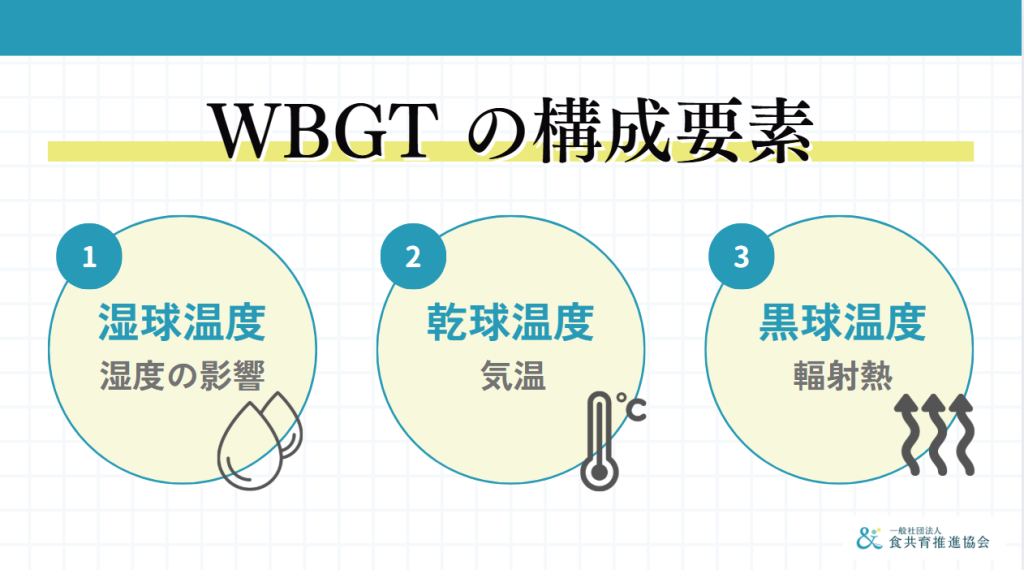

WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)は、単なる気温とは異なり、「気温」「湿度」「輻射熱(周囲の熱)」「風」の影響を総合的に評価する暑さの指標です。

人体が感じる「熱ストレス」の度合いを示すため、熱中症予防の基準として広く活用されています。

これらを組み合わせて算出されるWBGTは、熱中症の発生リスクを予測するための“実効的な基準”です。現場での使用においては、屋内・屋外で算出式が異なる点にも注意が必要です。

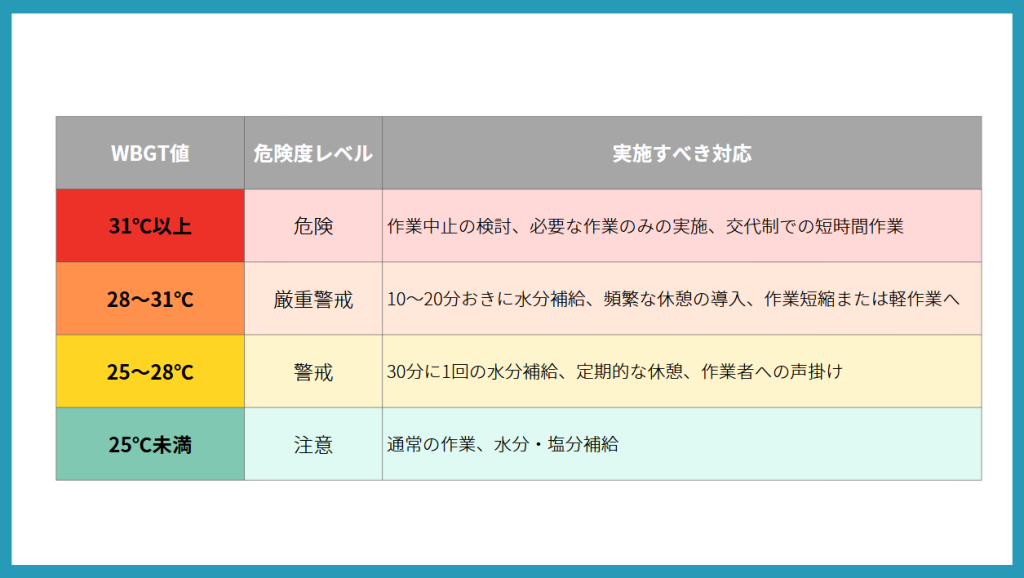

どれくらい危険?WBGTと熱中症リスクの関係

このように、WBGT値に応じて、作業の実施可否や休憩頻度、水分・塩分補給の基準が変わります。現場では、「WBGT値を基準に運用方針を決めること」が命を守る判断基準となるのです。

現場でWBGTをどう活用するか?──測定と管理の実践法

① 測定機器の導入と配置

WBGT測定器(暑さ指数計)を現場の中心エリアや直射日光が当たる作業区域に設置し、毎日の測定と記録をルーティン化します。

特に以下の環境では測定が必須です:

- 直射日光の下(建設現場、屋外作業所など)

- 空調のない屋内(倉庫、製造現場など)

- 熱源がある場所(調理場、炉前など)

② 値に応じた休憩基準の設定

例:WBGT28~31℃以上では「15分に1回の水分補給」を義務付ける など

事前に「WBGT別の作業ガイドライン」を設けておくと、現場の判断が属人化せず、安全管理が標準化されます。

③ 作業者・管理者への情報共有

測定結果はホワイトボードや電子掲示板に表示し、朝礼で共有することで、「今日は暑いから無理をしない」という共通認識が現場全体に浸透します。

④ 熱中症警戒アラートも併用する

WBGT測定とあわせて活用したいのが「熱中症警戒アラート」です。これは、WBGTの予測値が33℃以上になると見込まれる場合に発表され、前日夕方や当日早朝に通知されます。

現場でのリアルタイム測定に加え、アラートで前日から作業体制や休憩計画を見直すことで、より計画的な対策が可能になります。

WBGTの理解と運用が“命を守る判断力”につながる

WBGTは、単なる気温では測れない“体への暑熱負荷”を可視化できる、熱中症対策の中核的な指標です。現場での測定、数値に基づく作業制限、休憩・水分補給のルール設定、そして熱中症警戒アラートとの併用。これらを適切に実践することで、重大な労働災害を未然に防ぐことができます。

感覚ではなく「数値」で判断する体制づくりこそが、安全配慮義務を果たす企業の責任。

「うちは大丈夫」と過信せず、今こそWBGTを軸にした熱中症対策の見直しを、組織として本格的に始めていきましょう。