【要注意】熱中症対策を怠ると罰金50万円⁉ 2025年6月改正で企業が知るべきポイント

2025年6月、労働安全衛生規則が改正され、企業の熱中症対策に「法的責任」が加わります。これまで“努力義務”にとどまっていた体制整備や現場教育が、特定条件下では明確に「義務化」され、怠れば罰金50万円以下または懲役6カ月以下の処罰対象に。安全衛生担当者や総務部門にとって、法令を「知らなかった」では済まされない時代が本格化します。本記事では、法改正の背景、企業に求められる実務対応、そして罰則を回避するための戦略的な予防策について解説します。

なぜ“義務化”されたのか?背景にある「気候変動」と「労災多発」

熱中症による労働災害は、年々深刻化しています。特に2024年は猛暑の影響で死傷者1,257人、うち死亡者31人と死傷者数は統計開始以降で最多となり、現場の初期対応や教育不足が事故原因として指摘されました【厚労省資料より】。

この事態を受けて、厚生労働省は以下を明記する省令改正を実施:

- 異変の早期発見と報告体制の義務化

- 作業中断・冷却・搬送の初動手順の標準化

- 現場作業者・関係者への徹底した情報共有

背景にあるのは「自助努力では事故は防げない」という実態。つまり、“安全配慮義務の明文化”=企業の明確な責任として位置づけられたのです。

改正法令で「企業が取るべき3つの責任」とは?

【画像1挿入】

法改正で企業に課されるのは、単なる注意喚起ではなく、仕組みを作り、機能させる“実効的管理責任”です。

① 仕組みの設計責任(体制)

- 誰が、いつ、どこへ、どう報告するのか

- 異変を見逃さないための監視体制や報告ルートの整備

② 対応の実行責任(初動)

- マニュアル作成だけでなく、実際に即応できる運用が求められる

- 「救急搬送までの所要時間」「冷却手段の即時性」なども管理対象

③ 教育・伝達の責任(周知)

- 作成した手順や体制を誰にどう伝えるかも問われる

- 単なる掲示や一度きりの説明では不十分。継続的な教育が必要

これらは全て、「労働者の生命・健康を守るための不可欠な措置」として義務付けられており、違反時の罰則対象にも直結します。

見落としがちな“責任の波及範囲”──請負・協力会社も管理対象に

法改正により、現場で働くすべての作業者が熱中症対策の対象となりました。

建設や設備工事など複数の会社が関わる職場では、関係事業者全体で連携し、対策を進めることが求められます。

WBGTの共有、緊急連絡先の掲示、対応マニュアルの共有など、「現場全体」での体制づくりが必要です。

自社だけでなく、関係会社を含めた取り組みが、安全と信頼を守る鍵になります。

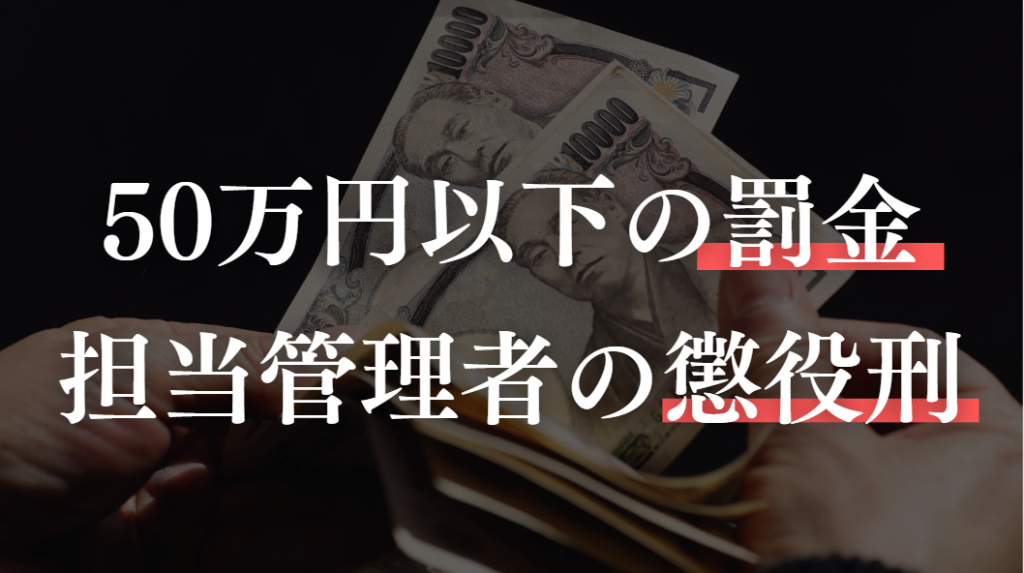

罰則は“対企業”だけではない──個人責任も問われる構造に

違反した場合、法人に対して50万円以下の罰金が科されることはもちろんですが、担当管理者個人にも“懲役刑”が適用されるケースが明示されています(労働安全衛生法第119条)。

管理者本人が以下の行為を怠った場合、個別責任が問われます:

- 異変報告の受付体制を放置

- 初動マニュアルの作成・運用を怠る

- 周知義務を満たさず事故を招く

法的責任を「組織内で明確に分担」し、管理職・担当者が役割を自覚する体制づくりが不可欠です。

今すぐ始めるべき“実務アクションプラン”5ステップ

- 改正内容の社内周知:経営層・現場・労務部門に向けた説明会開催

- WBGT計の設置とデータ取得:該当現場の洗い出しと記録義務化

- 初動対応手順書の策定と訓練:実践的なフローと想定訓練を実施

- 報告体制・教育体制の見直し:文書整備+定期研修のスケジュール化

- 社外含む全作業者への情報共有:協力会社・派遣元とも連携体制構築

罰則回避だけではない、「信頼される企業」への第一歩

今回の法改正は、企業が熱中症のリスクを見逃さず、具体的に備えることを義務づけたものです。罰則リスクを回避するだけでなく、働く人の命を守る姿勢そのものが、企業の信頼と持続性を支えます。

まずは、対象現場の把握と対応方針の明確化から。ルールを整備し、継続的に運用・改善していく姿勢こそが、「事故ゼロの現場」と「社会から信頼される企業文化」をつくる第一歩となります。