熱中症対策が義務化、どんな職場が対象?条件と罰則リスクを徹底解説

2025年6月1日、労働安全衛生規則が改正され、特定の条件に該当する職場では熱中症対策が「法的義務」となりました。

ただし、すべての事業所が一律に対象となるわけではありません。

「うちは対応が必要?」「どのレベルまで整備すべき?」

——そんな疑問を持つ安全衛生・総務担当者に向けて、対象となる職場の見極め方と、必要な対応ステップをわかりやすく解説します。

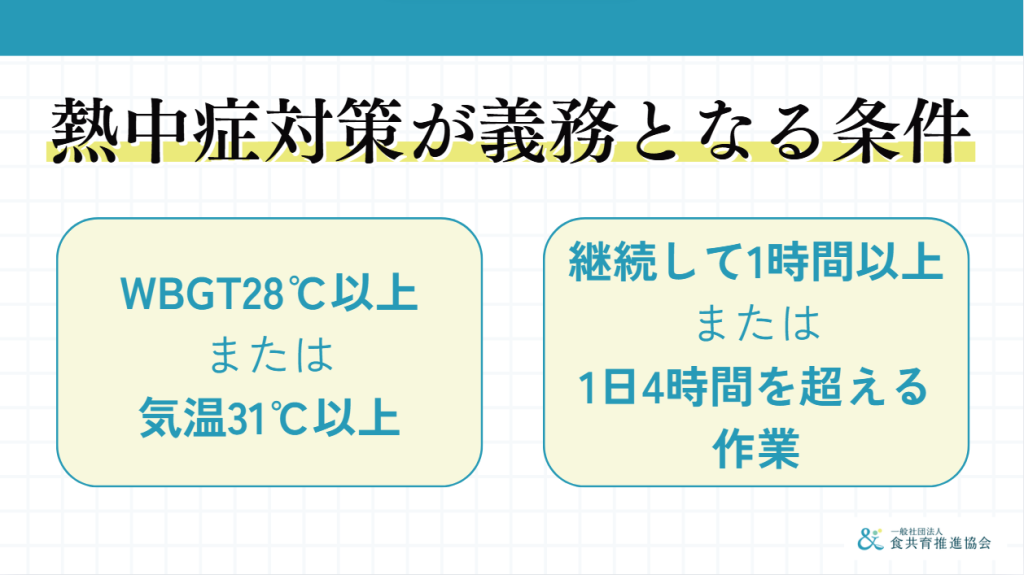

対象となるのはどんな職場?【2つの条件に注目】

改正労働安全衛生規則では、以下の両方の条件を満たす作業環境で、熱中症対策が義務付けられます。

条件①:WBGT(暑さ指数)28℃以上 または 気温31℃以上

- WBGTは「気温」「湿度」「輻射熱(照り返し)」を総合して算出される指標です。

- 作業場内でWBGTを常時モニタリングする必要があります。

【参考】WBGT指数は環境省の「熱中症予防情報サイト」で確認可能。現場での実測も推奨されます。

条件②:1時間以上の連続作業 または 1日あたり4時間超の作業

- 屋外作業、空調のない屋内作業、重作業に該当する業務が典型的です。

- 建設、製造、運送、警備、農林水産業など、業種を問わず該当の可能性があります。

対象だったら何をすればいい?【実務対応3ステップ】

条件に該当した場合、企業には以下の3つの対応が法的に求められます。

①報告体制の整備:異変をすぐ共有できるしくみをつくる

- 熱中症の兆候(体調不良、意識低下など)を「誰が」「誰に」「どのように」報告するかを明文化。

- 担当者の氏名・連絡先の掲示などが有効です。

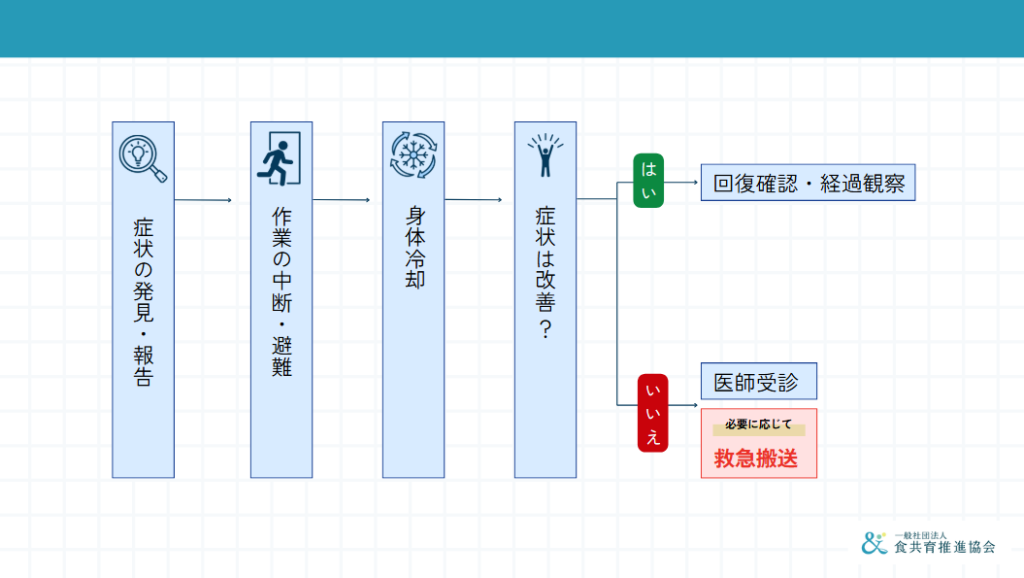

② 初動対応マニュアルの整備:迷わず行動できる手順書を

- 症状発見から 通報・搬送 までの流れをフロー形式で整理。

- 救急要請の判断基準、避難場所・医療機関の情報も盛り込みます。

③ 周知・教育:関係者全員が“動ける状態”を整える

- 社員、派遣、請負など立場を問わず全作業者にマニュアル・体制を共有。

- 朝礼、掲示板、携帯カード配布など多角的な手法で周知を徹底します。

違反した場合の罰則リスク

- 違反事業主(担当者)には 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

- 法人にも 50万円以下の罰金が課される

- 労働局長/監督署長による 作業停止命令や使用制限、企業名公表など行政処分の可能性あり

- 混在作業現場では元方・請負企業双方に義務があり、未整備なら全事業者に責任追及

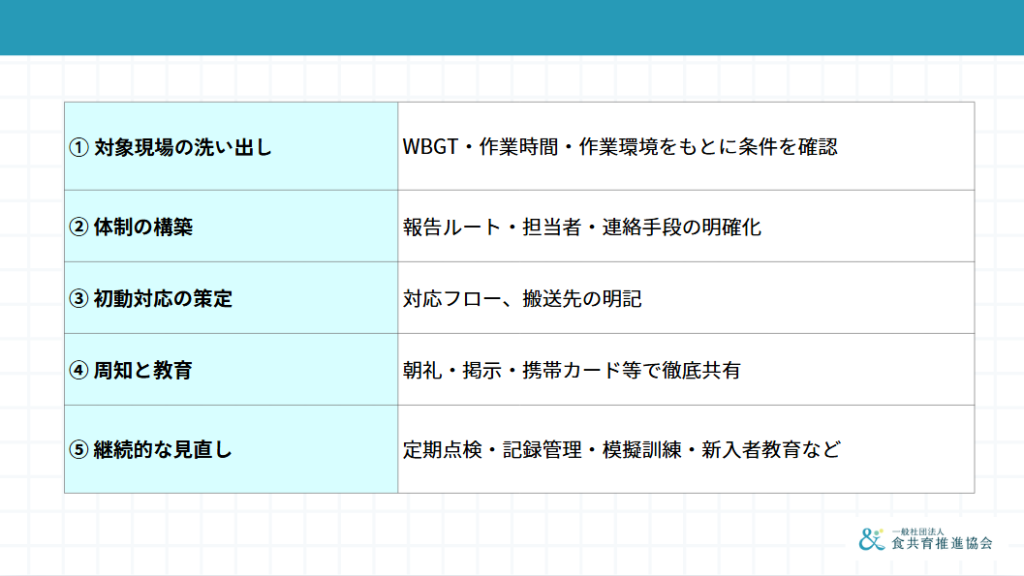

【保存版】熱中症対策義務化への対応 5ステップ

熱中症対策は「備え」から「義務」へ

2025年の法改正により、熱中症対策は一部の職場にとって法的に義務化されました。

見落としや誤認は、企業全体の信頼低下や罰則リスクに直結します。

まずは以下の3点から始めましょう:

- WBGTや作業時間をもとに、対象現場を見極める

- 報告体制と初動マニュアルを整備する

- 現場全体で動けるよう、周知・教育を徹底する

熱中症は防げる災害です。制度対応を“他人事”にせず、“命を守る職場づくり”の一環として、早期に整備を進めましょう。